摘要

2021年8月25日,《上海市城市更新条例》(以下简称《条例》)在上海市十五届人大常委会三十四次会议上表决通过,并将于9月1日起施行。《条例》共八章六十四条,我们选取了市场主体较为关注的问题,对《条例》的亮点进行解读。

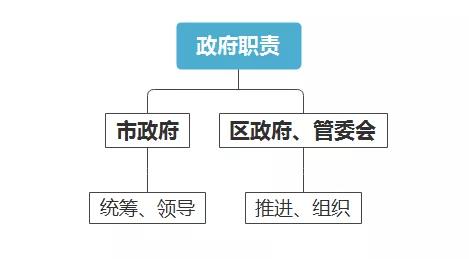

一、明确工作职责:市政府统领+区政府(管委会)推进+部门各司其职

(一)市、区政府职责

《条例》第4条规定,市政府建立协调推进机制,负责统筹、协调全市城市更新工作,并研究、审议相关重大事项。

《条例》第6条明确区政府和相关管委会是相应管辖区域内城市更新工作的推进主体。

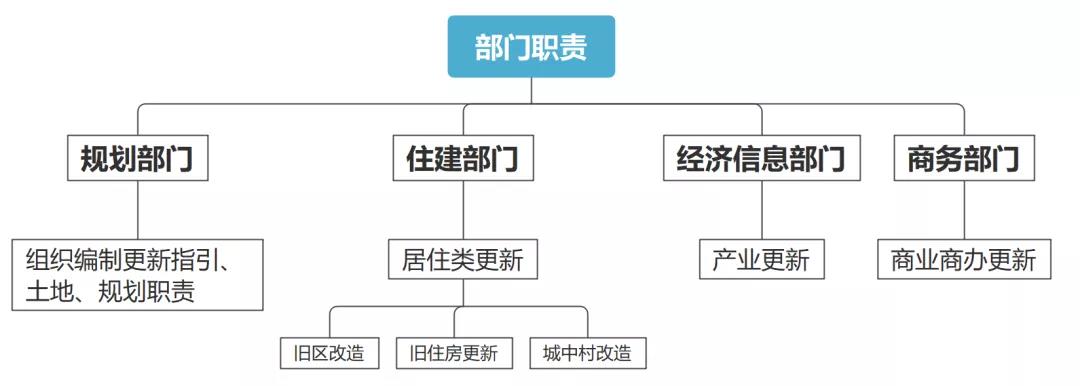

(二)部门职责

《条例》第5条进一步明确了相关部门职责,具体为:

规划资源部门负责组织编制城市更新指引,承担城市更新有关规划、土地管理职责;

住房城乡建设管理部门负责推进旧区改造、旧住房更新、“城中村”改造等城市更新工作;

经济信息化部门负责组织、协调、指导重点产业发展区域城市更新工作;

商务部门负责协调、指导重点商业商办设施的城市更新工作。

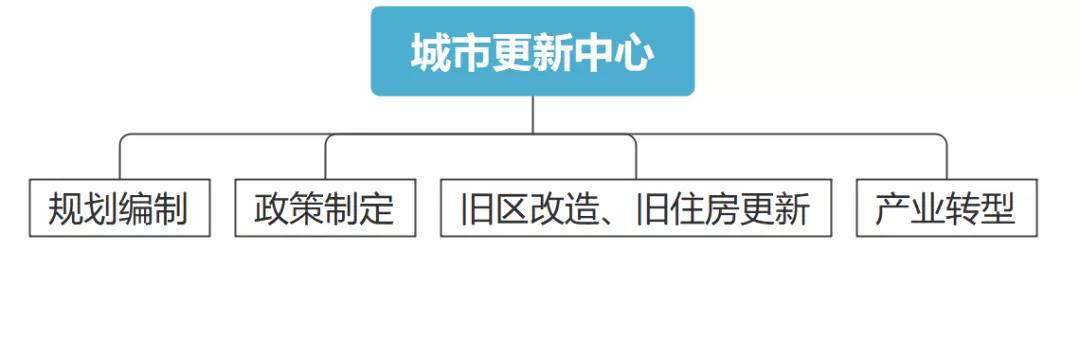

(三)上海市城市更新中心职责

《条例》第7条明确上海市设立城市更新中心,参与规划编制、政策制定、旧区改造、旧住房更新、产业转型及其他城市更新相关工作。其实早在2020年7月13日,上海市城市更新中心就在上海地产(集团)有限公司揭牌成立,具体推进上海城市更新项目的实施。

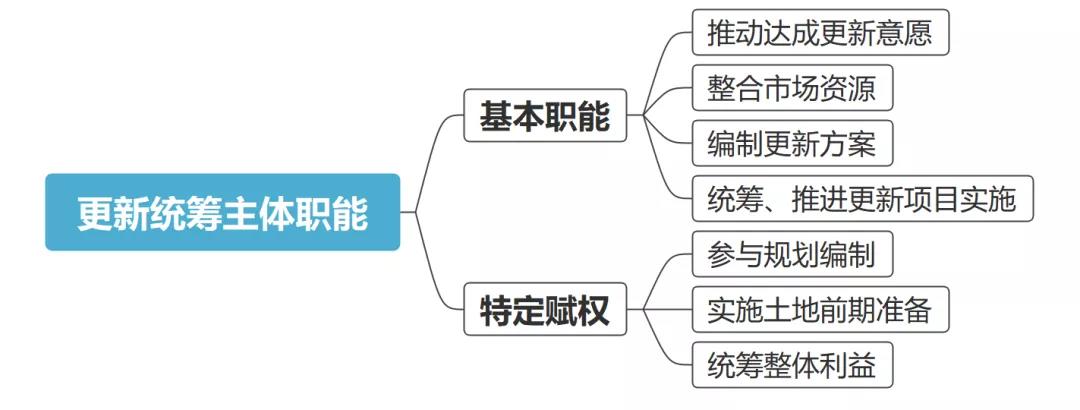

二、创新城市更新机制——更新统筹机制

不同于深圳、广州等地的城市更新条例,上海《条例》创设了“更新统筹机制”。具体见《条例》第19条-第22条。

首先,明确更新区域内的城市更新活动,由更新统筹主体予以统筹开展。

其次,更新统筹主体的产生机制——遴选产生+例外(指定)。《条例》第20条区分不同项目性质予以规定:对于公益属性更强的项目,如风貌保护、产业园区转型升级、市政基础设施提升等项目,政府可以指定更新统筹主体。其他项目,则建立遴选机制,面向市场主体,通过公开、公平、公正遴选确定。此处更新统筹主体规定为市场主体,但具体是什么样的市场主体?是否纯国有企业?《条例》并未明确规定,但至少未排除民营企业的参与,未来城市更新领域“国企-民营的合作”将不失为一种可能。关于更新统筹主体遴选的规则,有赖于配套细则的出台。

再次,更新统筹主体的职能分基本职能和特定赋权。关于基本职能,《条例》第21条规定,更新统筹主体负责推动达成区域更新意愿、整合市场资源、编制区域更新方案,统筹、推进更新项目实施。关于特定赋权,该条规定根据区域情况和更新需求,政府可以赋予更新统筹主体参与规划编制、实施土地前期准备、统筹整体利益等职能。

三、丰富城市更新对象——居住类、产业类、商业商办类及市政设施类等

关于城市更新的对象,除了现有的旧区改造、旧住房更新、城中村改造等居住类更新、市政设施更新等传统更新领域,《条例》指向了更有发展潜能的区域,如产业更新、商业商办更新。

旧改、城中村改造多属增量更新,而产业更新、商业商办类更新属于典型存量更新。上海已有优秀的产业更新实践案例:如上海生物制品研究所更新为“万科哥伦比亚公园”;南外滩老码头更新为“十六铺时尚文化园区”;原中外运仓储基地更新为“新业坊˙源创”产业园区等。本次《条例》共有10个条文涉及产业更新。如第39条、第41条分别从标准和用地两方面保障产业转型升级;第48条鼓励存量产业用地更新等。另《条例》第5条明确商务部门协调、指导重点商业商办设施城市更新工作。

对于投资商来说,产业更新、商业商办更新是投资机遇;对于政府来说,特定产业、特定楼宇的更新,能改变核心区域形象,是引进企业、增加税收的有力举措。

四、规划、用地保障,激励市场主体参与

城市更新必然会遇到一系列疑难问题,如产权归集难、更新成本高、更新时间长、更新收益难以及时实现等,这类困境影响了市场主体的参与积极性。为此,《条例》从规划、用地等城市更新核心要素出发,提出了具体激励措施。

(一)规划方面

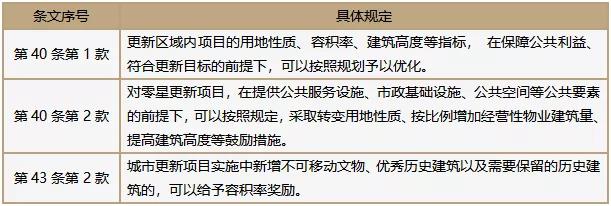

《条例》在规划方面的核心激励政策是:保障公共利益、提供公共要素的更新项目,用地性质、容积率、建筑高度等规划指标可以调整;保护历史风貌对象的更新项目,建筑面积给予奖励。具体见下表:

(二)用地方面

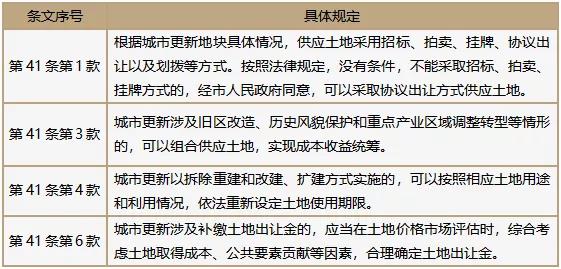

《条例》在土地方面的激励政策有:创新土地出让方式,经市政府同意,可以协议出让土地;土地用途变更时,可以采用“存量补地价方式”;拆除重建类项目,重新设定出让年期;历史风貌保护更新、产业更新项目组合供应土地等,具体见下表:

五、调解+决定+申请执行——破解搬迁难

城市更新工作难免出现权利人归集僵局,尤其个别钉子户不同意签订更新协议时,如何通过行政权和司法权确保权利归集为单一主体,是城市更新能否顺利进行的关键。

为此,本次《条例》规定了“调解+决定+申请执行”的破解拆除重建、成套改造项目搬迁难制度。具体见《条例》第32条第3款,“公房承租人拒不配合拆除重建、成套改造的,公房产权单位可以向区人民政府申请调解;调解不成的,为了维护和增进社会公共利益,推进城市规划的实施,区人民政府可以依法作出决定。公房承租人对决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼,在决定规定的期限内又不配合的,由作出决定的区人民政府依法申请人民法院强制执行。”第4款规定,拆除重建、成套改造项目中涉及私有房屋的,相关工作按照第3款规定执行。

该处“决定”实质是“行政裁决”。2018年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于健全行政裁决制度加强行政裁决工作的意见》,要求各地推行行政裁决制度,发挥行政裁决居中处理社会矛盾纠纷的作用。结合城市更新工作,公房产权单位或项目建设单位并非行政机关,其与业主签订更新协议或调整协议的关系,属于民事纠纷。相比法院诉讼程序,行政裁决程序有如下优点:第一,当事人无须交费;第二,裁决期限较短。如原《城市房屋拆迁行政裁决工作规程》规定,行政裁决应当自收到申请之日起30日内作出。裁决的高效便捷能破解“搬迁难”,消除市场主体对城市更新时限冗长的顾虑。

《条例》规定区人民政府裁决,具体是房屋行政管理部门还是土地管理部门受理裁决,尚未明确,有待相关规定进一步细化。

六、浦东新区特别规定——先行先试创新

本次《条例》根据《全国人大常委会关于授权上海市人民代表大会及其常务委员会制定浦东新区法规的决定》,专门制定了浦东新区特别规定,为浦东新区在城市更新方面先行先试,大胆创新,提供更有力的法治保障。具体见《条例》第55条-第60条,本文选取较为重要的个别法条予以解读。

第56条 浦东新区人民政府可以指定更新统筹主体,统筹开展原成片出让区域等建成区的更新。

解读:该条赋权浦东新区政府可以指定更新统筹主体,相较于其他区域更新统筹主体遴选产生来说,浦东新区自主权更大。

第57条 浦东新区人民政府编制更新行动计划时,应当优化地上、地表和地下分层空间设计,明确强制性和引导性规划管控要求,探索建设用地垂直空间分层设立使用权。

解读:《民法典》第345条规定了建设用地可分层设立使用权。此次《条例》以浦东新区为试点,探索建立分层的使用权,不同层次的权利人按照同样的规定取得土地使用权,在法律上他们的权利和义务相同,只不过其使用权所占用的空间范围有所区别。

第60条 浦东新区应当创新存量产业用地盘活、低效用地退出机制。支持浦东新区深化产业用地“标准化”出让方式改革,增加混合产业用地供给,探索不同产业用地类型合理转换。

解读:产业用地标准化出让,是指应依据绩效准入要求,明确出让地块的具体控制性准入标准(如亩均税收、单位产值、就业人数等)及评估、退出等全生命周期管理要求。

混合产业用地供给,即“一地多用”,指的是同一块土地中有两种以上的使用用途,如工业、仓储、研发、办公、商业或租赁住房等用途混合利用,使城市土地和空间资源在功能组合和配置上优化增效。

不同产业用地类型转换,实际涉及规划调整。此类调整审批层级要求较高,周期较长。城市更新过程中,如何提高规划调整的方便度和快捷性将是关键。

结语与展望:

《条例》赋能城市发展,为上海城市更新推开了新的大门。《条例》关于城市更新规定的亮点,也是将来城市更新工作的难点,比如更新统筹主体到底是什么样的市场主体?作为城市更新主要担当的国企与民营资本多元合作模式如何开展?公房承租人、私有产权人拒不配合搬迁的裁决程序,具体如何设置等问题,都有待于实施细则的出台与参与主体的实践。

武顺华

上海办公室

高级顾问

专长领域:城市更新与房地产;争议解决;合规与政府监管

邮箱:sophia.wu@sgla.com

徐倩莹

上海办公室

律师助理

专长领域:城市更新与房地产;争议解决;公司商事

邮箱:iris.xu@sgla.com