全文3691字 | 推荐阅读时间7mins

文 | 周文娟、徐虹

在劳动争议实务中,往往发生企业职工非因工负伤后,用人单位手足无措,职工本人或其家属也不清楚自己应当享有何种待遇的情形,因此本文从医疗期的计算、解除合同的情形及相应的补偿或赔偿标准等方面出发,针对企业面临企业员工出现非因工负伤的情形时,应当怎样处理以及可能面临哪些风险进行全面的梳理和归纳。

医疗期的计算

首先,当员工患病或非因工负伤,企业应当给予其相应的医疗期,企业可以在考勤或病假管理制度内设置医疗期的申请流程。医疗期是指企业职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息不得解除劳动合同的时限。1

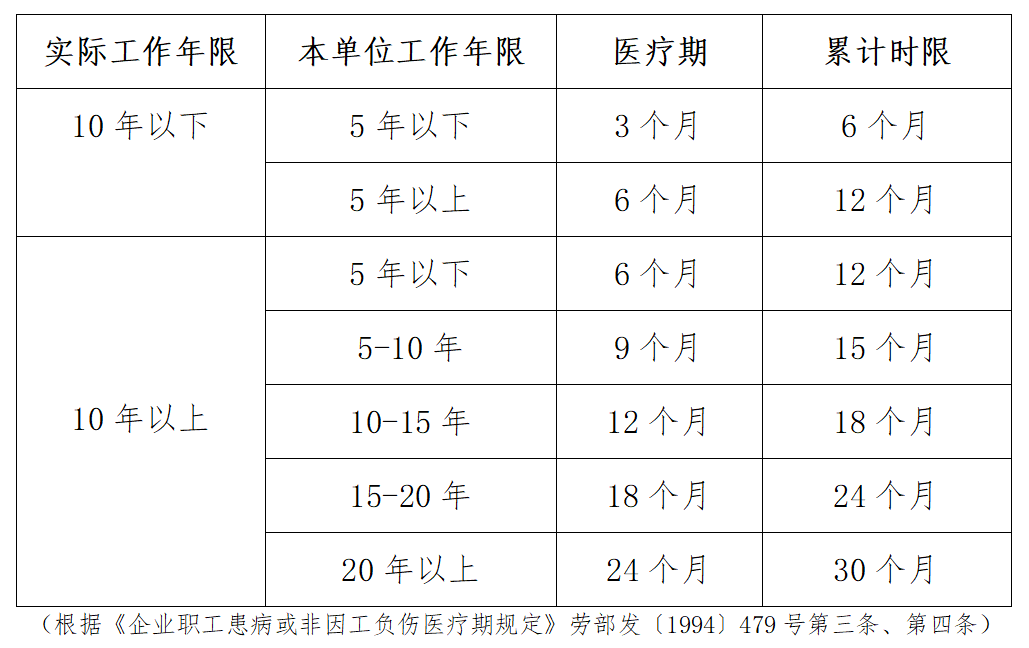

《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》第三条“企业职工因患病或非因工负伤,需要停止工作医疗时,根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限,给予三个月到二十四个月的医疗期”:

举例来说,医疗期计算应从病休第一天开始,累计计算。如:应享受三个月医疗期的职工,如果从2021年3月5日起第一次病休,那么,该职工的医疗期应在3月5日至9月5日之间确定,在此期间累计病休三个月即视为医疗期满。其它依此类推。此外,病休期间,公休、假日和法定节日包括在内。2

关于医疗期的延长,劳动部关于贯彻《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》还对特殊疾病的医疗期问题作出了明确规定“对某些患特殊疾病(如癌症、精神病、瘫痪等)的职工,在24个月内尚不能痊愈的,经企业和劳动主管部门批准,可以适当延长医疗期。”各省、自治区、直辖市在实施《医疗期规定》时,可根据当地实际情况制定具体细则。如四川省贯彻执行《中华人民共和国劳动法》若干问题的实施意见中细化了“延长医疗期的报批,县(区)属企业(包括县属以下企业、乡镇企业、私营企业)报所在地县劳动行政部门审批;市(地、州)属以上企业(包括省属、中央在川企业、外商投资企业)报所在地市(地、州)劳动行政部门审批。”

此外,劳动部对《关于因病或非因工负伤医疗期管理等若干问题的请示》的复函对以下两种特殊情况作了详细说明:1、职工临近劳动合同期满才发病,累计医疗期未满而劳动合同期已满,且需停工休息治疗的,劳动合同的期限应自动延续至医疗期期满为止;在医疗期内医疗终结的,医疗终结之日即可终止劳动合同;2、职工的劳动合同期将满,经医疗诊断,怀疑患有某种绝症,但又不能马上确认而需待查,且需停工休息治疗者,可以比照第一种情况处理;不需停工休息治疗者,不适用医疗期有关规定。医疗期已满仍不能确认的,可以终止劳动合同。

企业应当如何计算及发放员工医疗期的相关

待遇?

劳动部关于印发《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》的通知载明“职工患病或非因工负伤治疗期间,在规定的医疗期间内由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费,病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付,但不能低于最低工资标准的80%。”因此,员工医疗期的工资底限为当地最低工资标准的80%。

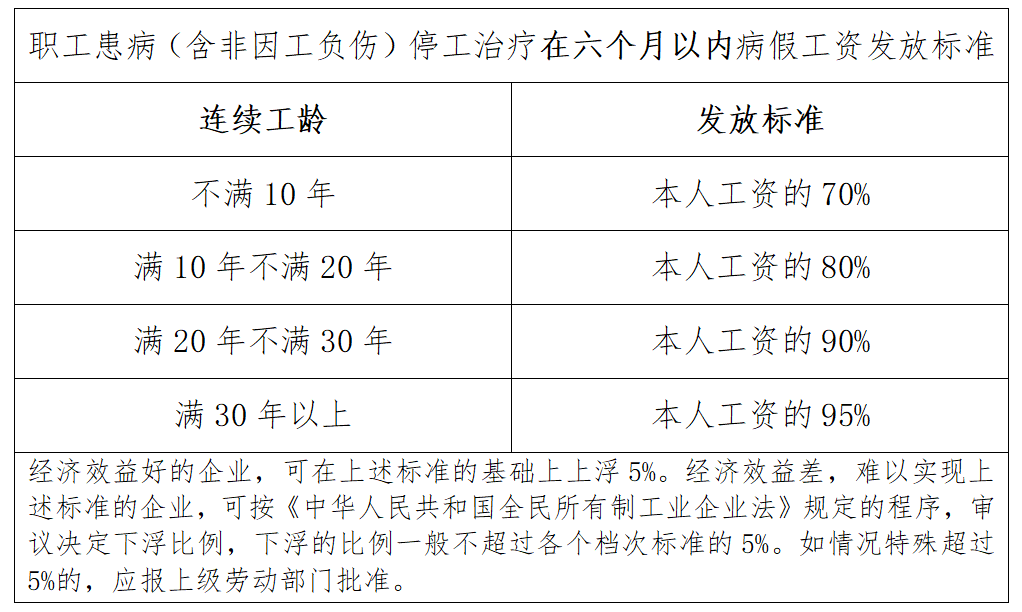

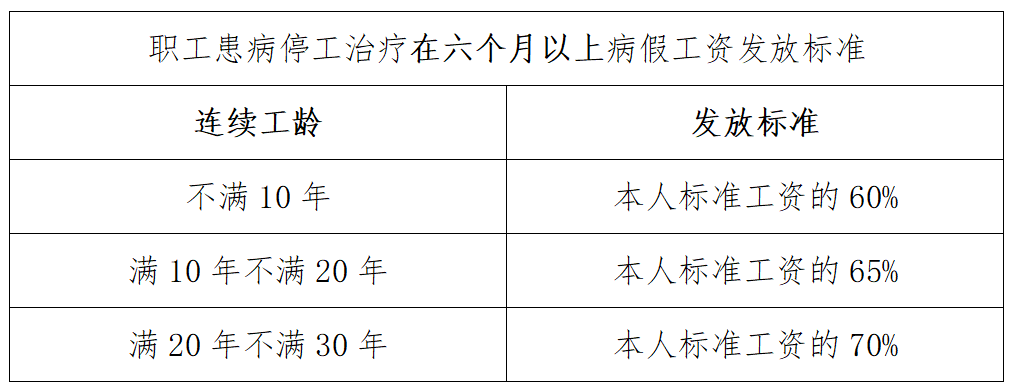

以四川省为例,四川省人力资源和社会保障厅在2018年4月26日分别发布了《职工患病(含非因工负伤),停工治疗在六个月以内的病假工资》《职工患病停工治疗在六个月以上的病假工资》,其具体内容归纳如下:

此处出现了“标准工资3”这一概念,国内尚无明确规定对其进行界定。《现代劳动关系辞典》种载明“职工在完成法定的工作时间和劳动定额后,按照本人的工资等级和工资标准所领取的工资数额。通常也称为“基本工资”。标准工资是职工劳动报酬的基本部分,是计算计件工资单价、提取奖金、发放加班加点工资、计算职工退休费以及其他待遇的基础和依据。标准工资不包括国家规定的工资等级标准以外的其他工资和津贴,如副食品价格补贴、附加工资等。”

此外,江苏省劳动和社会保障厅《关于用标准工资作为有关补偿费用计发基数问题的复函》对标准工资的确定作了详细界定,企业在确定员工的标准工资时可以予以参考:

企业“标准工资”是指职工的基本工资。即:

1、实行岗位技能工资制的为劳动者本人岗位工资、技能工资两项之和;

2、实行企业技能工资制的为劳动者本人的技能工资;

3、实行等级工资制的为劳动者本人的等级工资;

4、实行计件等其他工资制的企业职工的基本工资按劳动者本人上一年度月平均工资收入的70%作为计发基数,计发基数低于所在地当年企业最低工资标准的,按当地企业最低工资标准计发。”

对于非因工负伤的员工尚处于医疗期内的情形,企业是否可以解除劳动合同,如解除合同又将承担何种补偿或赔偿义务?

《中华人民共和国劳动法》第二十六条及二十九条规定,劳动者患病或者负伤,在规定的医疗期内的,用人单位不得依据本法第二十六条、第二十七条4的规定解除劳动合同(《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条也有同样规定)。但在劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的情形下,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人。

《中华人民共和国劳动合同法》第四十条规定劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同。

但是,根据《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》第六条的规定,企业职工非因工致残和经医生或医疗机构认定患有难以治疗的疾病,在医疗期内医疗终结,不能从事原工作,也不能从事用人单位另行安排的工作的,应当由劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的,应当退出劳动岗位,终止劳动关系,办理退休、退职手续,享受退休、退职待遇;被鉴定为五至十级的,医疗期内不得解除劳动合同。

由此我们可以得知,医疗期内企业并非必须维持劳动关系,在企业职工非因工致残和经医生或医疗机构认定患有难以治疗的疾病,在医疗期内医疗终结,不能从事原工作,也不能从事用人单位另行安排的工作的,被劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准将劳动能力鉴定为一至四级的,就应当退出劳动岗位,终止劳动关系。

那么,企业与员工在医疗期满后解除合同,企业是否需要对员工作出经济补偿,经济补偿金又应如何计算呢?

《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定,用人单位依照本法第四十条5规定解除劳动合同的,应当向劳动者支付经济补偿。

根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条之规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

如果企业违反法律规定,在员工医疗期内就与员工解除了劳动合同,那么根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十八条的规定,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应向劳动者支付赔偿金,赔偿金为本法四十七经济补偿标准的二倍。

此外,对于员工非因工负伤,企业还可能面临支付医疗补助费的问题,依据《劳动部关于实行劳动合同制度若干问题的通知》“劳动者患病或者非因工负伤,合同期满终止劳动合同的,用人单位应当支付不低于六个月工资的医疗补助费;对患重病或绝症的,还应适当增加医疗补助费。”但并不是只要员工患病或者非因工负伤,合同期满终止劳动合同,企业就应当支付这部分医疗补助费,《关于对劳部发(1996)345号文件有关问题解释的通知》,明确了劳动合同终止医疗补助费是指“合同期满的劳动者终止劳动合同时,医疗期满或者医疗终结被劳动仲裁委员会鉴定为五至十级的,用人单位应当支付不低于六个月工资的医疗补助费。”而对于此处月工资的确定,编者认为可以参照《中华人民共和国劳动法》第四十七条“月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资”来确定。

参考文献:

1.《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》第二条。

2.劳动部关于贯彻《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》。

3.苑茜,周冰,沈士仓等 主编;.现代劳动关系辞典.北京`:中国劳动社会保障出版社|.2000.第415页.

4.《中华人民共和国劳动法》第二十六条 有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人:

(一)劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的;

(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。

《中华人民共和国劳动法》第二十七条 用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的,应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,经向劳动行政部门报告后,可以裁减人员。

用人单位依据本条规定裁减人员,在六个月内录用人员的,应当优先录用被裁减的人员。

5.《中华人民共和国劳动合同法》第四十条

【无过失性辞退】有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:

(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的。

- 作者简介 -

周文娟-高级合伙人

擅长领域:

党委政府合规与监管、环境与能源、公司治理

Mail:

wenjuan.zhou@sgla.com

徐虹-律师助理

擅长领域:

环境与能源、诉讼与仲裁、党委政府合规与监管

特别声明

“中联成都”所刊登的文章仅代表作者本人观点,不得视为上海中联(成都)律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用文章的任何内容,请联系公众号沟通授权事宜,并于转载时在文章开头处注明来源于公众号“中联成都”及作者姓名。未经本所书面同意,也不得转载或使用文章中包含的任何图片或影像。如您有意就相关主题进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。