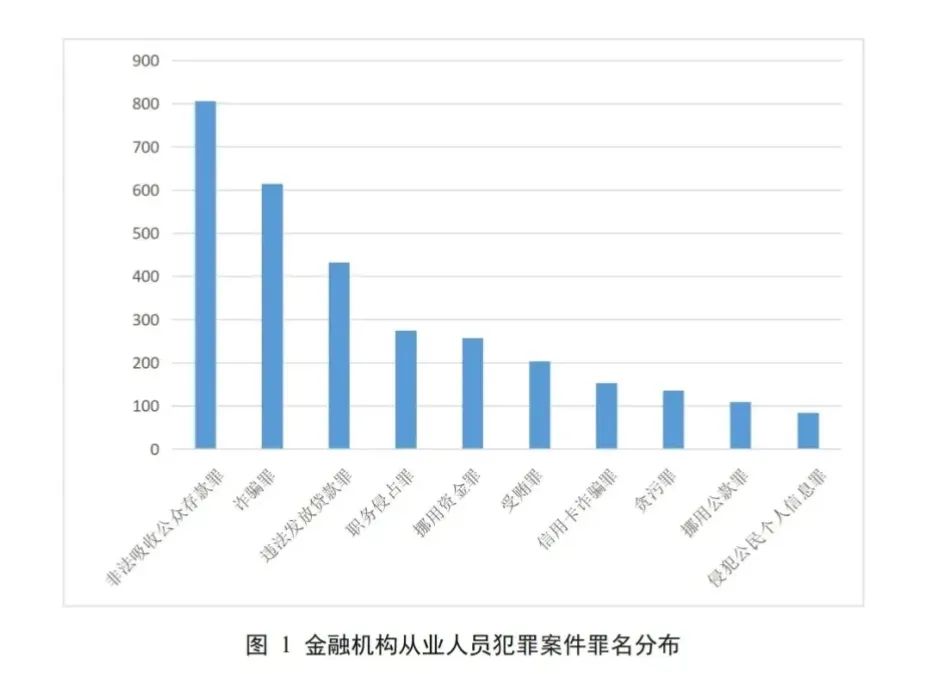

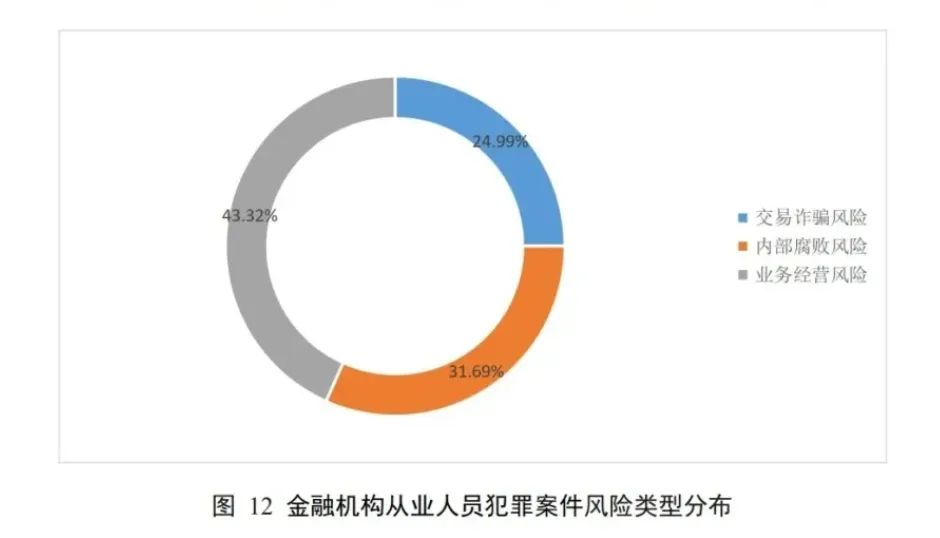

上周,央视热播的金融反腐剧集《城中之城》迎来大结局,这部主要反映上海滩2016-2018年前后金融乱像时期的人性博弈职场剧,也将金融机构从业人员放在了“聚光灯”下,亦成为金融人刑事风险合规的警示教育片。 剧中开篇,一向廉洁奉公的戴行长为了拯救民营企业的海外股价,不惜违规走“表外”程序批出贷款,却被联手的信托公司算计,直接导致戴行长在巨大的市场波动中心理崩盘,连人带车撞进了不归路。而后,于和伟饰演的男主角赵辉,在从业道路上守规守矩兢兢业业二十年,也因女儿高昂的治病费用,最终经不住相识多年“大哥”的软硬兼施,利用手中的行长职权违规发放贷款、收受贿赂,最后锒铛入狱,结局令人唏嘘。 剧情归剧情,回归于现实司法实践,“违法发放贷款罪”的具体表现形式有哪些?司法实务中如何进行认定?银行等金融机构从业人员应如何加强刑事法律风险防范意识?笔者将结合近年来的司法判例检索数据,逐一进行阐释与分析。 近年来,银行等金融机构的法律风险与操作风险剧增,其从业人员涉刑案件频发。笔者于2024年5月11日在中国裁判文书网以2015年1月1日为起始日,以“刑事案件”、“违法发放贷款罪”、“一审”为关键词进行检索,共检索出刑事判决书共1322份1。另据《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2022)》针对2015年至2022年期间全国金融犯罪案件的分析研究指出,在案件罪名分布上,除非法吸收公众存款罪、诈骗罪外,违法发放贷款罪位列第三2,占比12.02%;在案件风险类型分布上,业务经营风险类案件(含违法发放贷款罪)最多,占比43.32%。3 从上述数据可见,“违法发放贷款罪”具有多发、高发、频发的特点,如同古希腊神话中的达摩克利斯之剑,高悬在所有金融机构从业人员头上。 我国《刑法》第186条对“违法发放贷款罪”作出规定:“银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。” 本罪是典型的行政犯罪。实践中,司法机关在认定银行等金融机构从业人员是否构成违法发放贷款罪时主要围绕其行为是否违反国家规定、贷款数额和重大损失的界定以及行为人的主观状态等综合予以判定。但对于主体范围、内外勾结的罪名认定等仍存在着认识分歧、判决不一的现象。 “违反国家规定”存在认识分歧 根据《刑法》第96条的规定,刑法中所称的“违反国家规定”,是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。2011年最高人民法院《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》明确指出,违反地方性法规、部门规章的行为,不得认定为“违反国家规定”。 因此,按照上述规定,违法发放贷款罪所涉及的“国家规定”主要包括《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》和《金融违法行为处罚办法》,并不包括国务院各部委制定的部门规章(如《贷款通则》《商业银行授信工作尽职指引》《流动资金贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理办法》4等)以及地方人大及其常委会和地方政府制定的地方性法规、规章,当然更不包括银行内部的规章制度。 但是,具体到司法实务中,对于“违反国家规定”的司法适用却并不统一。一则源于《商业银行法》《银行业监督管理法》等法律对于“合法发放贷款”的规定过于抽象笼统,导致司法机关对发放贷款行为的违法性认识不一。比如,《商业银行法》第35条规定,商业银行贷款,应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查;《银行业监督管理法》第21条规定,银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。但“严格审查”“审慎经营”仅是原则性规定,其标准是什么,并不明确,因而依据此法律条款来认定行为人发放贷款的行为是否违法缺乏可操作性。 而与此同时,相关的部门规章对于贷款发放条件和程序的规定则更为详尽、标准也更加明确具体。比如《贷款通则》第27条针对“贷款调查”进行了详细规定;《商业银行授信工作尽职指引》第15条至第17条分别针对申贷资料审查、贷款调查方式及手段等进行了详细规定;《流动资金贷款管理暂行办法》5第13条针对尽职调查的方式作出详细规定。违法发放贷款罪的司法审查核心就是发放贷款行为违反规定的条件及程序,因而依据上述部门规章来认定发放贷款行为的违法性,显然更易于司法实务操作,也符合银行信贷工作的客观实际。但如前所述,上述部门规章均不属于我国刑法规定的“国家规定”,据此来认定发放贷款行为是否违法,有扩大化解释之嫌,易引发争议。 结合当前理论学说和司法判例来看,目前在司法实务中较为主流的观点认为,《贷款通则》等部门规章不属于“国家规定”的范畴,不可作为评价发放贷款行为是否具有违法性的直接依据,但在司法实践中,如果部门规章与相关“国家规定”的内容不冲突时,可以依据部门规章中的具体规定来判决行为是否违反“国家规定”。主要理由为,此类部门规章均是依据《商业银行法》《银行业监督管理法》等法律法规制定,且这些部门规章中关于贷款发放条件和程序的规定与上述相关法律中的规定并不相悖,没有超出法律、行政法规设定的义务范围,仅是对相关法律中的一些原则性条文进行了细化,因而以此作为判定违法行为的具体依据并不违反《刑法》的罪刑法定原则。 在此,笔者需要提醒注意的是,如果行为人的行为仅是违反银行内部管理的规定,那么则不应当认定为“违反国家规定”。因这不仅不符合刑法的罪刑法定和谦抑性原则,更会导致公司自治与刑罚适用之间的混乱。因此,笔者认为,严格区别发放贷款瑕疵和违法发放贷款罪之间的界限,不能直接以违反银行内部规定作为违反国家规定进行定罪量刑。但遗憾的是,在司法实践中,将违反国家规定虚化为违反银行内部规定的案例并非个案。 入罪的主体范围认识不一 司法实务中,对于违法发放贷款罪的行为认定易被分解为两个行为,即信贷业务员(或客户经理,以下统称为“信贷员”)实施的违规审查行为和金融机构中决定权人实施的违规审批行为6。但是在通常的贷款管理流程中,信贷员仅负责审查职责并无贷款发放的决定权,信用社主任、银行行长、专职审批人等审批权人才拥有最终的贷款发放决定权。贷款审批流程涉及人数多,信贷员处于贷款过程中的最底层,决策作用有限7。 但结合司法判例可以看出,目前司法实践中被认定为违法发放贷款罪的自然人主体中,最多的是基层机构的信贷员。主要原因在于审贷分离的基本原则下,在信贷实践中仍然过于依赖基层信贷员的第一道风险防线,在大众的观念中形成了“贷款由信贷员决定发放”的印象。如果贷款出了问题而且信贷员有违规,以违法发放贷款罪追究信贷员的刑事责任就成为逻辑必然8。 然而,根据正犯理论,信贷员仅负责控制贷款资金的流向,不能直接动用贷款资金,需要通过决定权人的审批行为才能动用本单位贷款资金,因而信贷员始终不可能以直接正犯的形式侵犯所在银行的财产权。遗憾的是,司法实务中,仅在一些少部分判例中法院因为信贷员没有对贷款发放起直接性和决定性作用而没有认定为犯罪,只判决决定权人构成违法发放贷款罪。 当然,如果信贷员与决定权人之间存在犯意联络的,则应该按违法发放贷款罪的共犯处理。不过实践中更常见的情形是,银行行长、信用社主任等处于领导岗位的决定权人,明知借款人提供虚假材料、不满足贷款条件,为方便借款人取得贷款,指使信贷员不调查审查或者不严格调查审查。如同《城中之城》中赵辉行长指使对公部员工蒋芮违规发放给东园地产公司11亿贷款的剧情,那么在此种情形下如何处理信贷员,司法实践中存在着截然相反的两种判例。 “杨某案”9中,被告人杨某任甘肃省合作市农村信用联社佐盖多玛信用社主任期间,在明知借款人韩某等不符合贷款条件、提交虚假抵押物资料的情况下,仍安排信贷员出具与实际不符的贷前调查报告,致使违规发放贷款1950万元,案发时尚有贷款本金1906万元未偿还。法院判决杨某构成违法发放贷款罪,对违规审查的信用社信贷员未做处理。 “代某案”10中,高某任辽宁省本溪市区农村信用合作联社北台信用社主任期间,授意该社信贷员代某,代某在明知案涉贷款存在为规避审批权限而拆分为三笔贷款、借款人冒名贷款、抵押物未予评估和办理抵押登记等问题的情况下,违规进行办理,致使违规发放贷款570万元无法收回,法院判决代某、高某二人系共同犯罪,均以违法发放贷款罪对二人判处刑罚。 以上两个案件中,“杨某案”中被指使的信贷员未判处刑罚,而“代某案”中被指使的信贷员成立违法发放贷款罪的共犯。 而目前司法判例中较为常见的认定逻辑是,违法发放贷款罪是典型违反职责类的行政犯,构罪前提是行为人本身具有特定的职责,那么基于此,贷款是否受人指使,与是否构成本罪无关。如,“徐某某作为金融机构工作人员,即使受人指令,亦不应违法发放贷款”11“其他人有无失职情况不影响本案被告人李某作为第一调查人负有对材料真实性进行审核的职责,更不能作为被告人不承担刑事责任的理由”12依此对信贷员追究刑事责任。 笔者认为,根据因果共犯论确实很难否认信贷员在整个过程中具有帮助犯的违法性,但司法人员仍应审慎判断信贷员是否有帮助犯的故意以及刑事可罚性。领导指使信贷员违规放贷的,作为下属的信贷员通常是基于对领导的信任、服从而行事。如果领导在与信贷员沟通的过程中使用了欺骗手段,使得信贷员错误地认为借款人的申请材料没有问题,就难以认定信贷员有侵害法益的主观故意。再者,即便认为被指使的信贷员积极参与了违法发放贷款行为而应按共同犯罪处理,那么在二者的量刑上,也应区分正犯与帮助犯的责任大小,不能以行政上的贷款责任分配影响刑事责任的分配。如在“代某案”13中,一审法院将信用社主任高某、信贷员代某均判处有期徒刑五年,这确实难言公平妥当,后二审认定代某在共同犯罪中系从犯,改判代某有期徒刑四年。 入罪数额的认定存在争议 就违法发放贷款数额而言,信贷业务实践中,仍有相当大一部分金融机构从业人员存在着“没有造成损失就不构成犯罪”的认识误区。 根据《刑法》第186条违法发放贷款罪的规定“数额巨大或者造成重大损失的”,即满足以上任一种情形均可追究刑事责任。前者情形是行为犯,即实施了违法发放贷罪,只要达到“数额巨大”(200万元以上)14,即便没有发生损失的结果,也应追究刑事责任;后者是结果犯,即“造成重大损失的”,但对于何为“造成重大损失”,当前尚无明确的司法解释,最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准(二)》中将“造成重大损失”界定为直接经济损失在50万元以上,但却未对直接经济损失的范围做出明确规定。 在司法实务中,损失范围的界定是否包含利息容易引发争议。比如一名贷款工作人员违反国家规定发放贷款本金48万元,到期本息合计51万元不能偿还,那么“直接经济损失”是只计算本金,还是本息合计。这一数额的认定直接关系着行为人是否应当被追究刑事责任。 对此,理论界主要有三种观点:一是贷款本金说,认为利息只是一种可期待的利益,不应该被包含在内;二是全部本息说,认为利息是对使用贷款的对价,合法的利息应当得到确认,并且由于借款人没有按期归还贷款,会令金融机构的对应资金一直被占用而无法获取新的收益,因此损失不但包含本金,还包括还清贷款前的所有利息;三是有限本息说,认为本金的计算是确定的,但关于利息,只计算在贷款期限内的利息数额,超过贷款期限的逾期利息和罚息不计算在内。 无论从哪种角度来看,笔者认为,第三种观点更加合理且易被接受。因为贷款本身的利息收益是可以预期的,行为人违法发放贷款只应对其可预期的金额承担相应责任。 内外勾结违法发放贷款的罪名认定不统一 现实中,银行等金融机构工作人员内外勾结违法发放贷款常常可以细分为几种情形:收受借款人贿赂而向其违规放贷、与借款人串通骗取贷款后予以瓜分、借用他人名义骗取贷款归自己使用等,涉及的罪名包括违法发放贷款罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪、职务侵占罪(或贪污罪)、非国家工作人员受贿罪(或受贿罪)、挪用资金罪等。 针对贷款工作人员与借款人串通骗取贷款后瓜分这一较为常见的情形,在司法实践中,各地法院对案涉人员认定的罪名并不统一,目前有四种处理结果:(1)双方均为骗取贷款罪共犯;(2)贷款工作人员认定为违法发放贷款罪,借款人认定骗取贷款罪;(3)贷款工作人员认定违法发放贷款罪,借款人不构成犯罪;(4)双方均为挪用资金罪的共犯。此类案件判罚不一的处理结果,与案件本身的具体情况息息相关,如借款人违规申请贷款的行为究竟是单纯不符合取得贷款条件而提出贷款申请的行为,还是隐瞒事实或伪造材料等欺骗类的贷款申请行为,又或借款人相勾结的工作人员是否有贷款发放决定权等。 但笔者认为,在借款人有欺骗类行为且与贷款工作人员串通的情况下,不宜按想象竞合犯,择一重罪处罚的原则,对双方均以违法发放贷款罪处罚(在同等犯罪数额条件下,违法发放贷款罪的法定刑高于骗取贷款罪),这无形中“压缩该类情形下骗取贷款罪的适用空间”15。笔者赞同,对该类行为中的借款人和贷款工作人员分别以“违法发放贷款罪”“骗取贷款罪”定罪处罚,更符合立法本意及宽严相济刑事司法政策。 综上所述,违法发放贷款罪因法律规定相对宽泛,司法判例也存在地域和认识差异,在理论界和司法实务中均颇受争议,虽给刑事辩护工作提供了一定空间,但对于金融机构及从业者而言,与其在罪与非罪、轻罪与重罪中周旋,不如从源头上做好防范。 2020年2月,银保监会《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中指出,要加强党的领导和党的建设;坚持健全长效机制与短期重点惩治并重;坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下,坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调;严防信贷业务领域违法犯罪行为。 近日,国家金融监督管理总局在会议上提出,“坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题”。 金融机构的风险防控须以有效的合规管理为前提,在合规管理标准的刑事合规、行政合规、行业标准合规三维度中,建立刑事合规体系,树立刑事法律风险防范意识,是银行金融机构及从业人员规避刑事风险的最根本保证。 正如《城中之城》剧中,审计部主任苗彻提醒赵辉行长的那句警示——“风起于青萍之末,浪成于微澜之间”。金融机构从业人员提升法律意识、提高刑事法律风险防控能力才是保证长远平稳发展的根本之所在。 1

没有公开的裁判文书不在本次数据范围之内。 2

见《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2022)》中图1。 3

见《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2022)》中图12。 4

《流动资金贷款管理办法》由国家金融监督管理总局2024年1月30日发布,2024年7月1日起施行。 5

该法规现行有效,2024年7月1日将被《流动资金贷款管理办法》废止。 6

参见王美鹏、李俊:《违法发放贷款犯罪问题研究》,载《人民检察》2017年第18期。 7 《银行为违法放贷员工说情免于刑罚:底层信贷员决策作用有限》,载澎湃新闻网,http://www.thepaper.cn,2024年5月12日访问。 8

参见范存智、李响:《违法发放贷款罪的界定与司法建议——基于西部经济欠发达地区的考察》,载《西藏大学学报(社会科学版)》2020年第2期。 9

甘肃省合作市人民法院(2023)甘3001刑初106号刑事判决书。 10

辽宁省本溪市中级人民法院(2023)辽05刑终16号刑事判决书。 11

内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院(2016)内0502刑初14号刑事判决书。 12

山东省泰安市泰山区人民法院(2017)鲁0902刑初473号刑事判决书。 13

辽宁省本溪市中级人民法院(2023)辽05刑终16号刑事判决书。 14

2022年最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定 15 参见周甲准、黄勇:《贷款人与银行信贷决策者串通骗取贷款行为的认定》,载《人民检察》2022年第8期