近年来,为了促进职务科技成果转化,我国高度重视科技成果的权属改革,先后将基于科研项目所形成的科技成果使用权、处置权、收益权“三权”下放至高等院校(以下简称“高校”)和科研单位。然而,“三权”下放解决了“有权转”的制度障碍,明确了职务科技成果财产权能否转移及如何转移的问题,但却未能解决科技成果转化中的所有权问题,实践中执行层面仍存在“不敢转”“不愿转”“不会转”的障碍。[1]

为进一步破除制约科技成果转化的藩篱,国务院及各部委出台系列政策积极探索赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权,2020年科技部等九部门联合印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》(以下简称“《实施方案》”),并遴选了40家高校和科研单位开展试点。现为期三年试点期限业已届满,部分形成了可复制、可推广的经验和做法。在深化科技成果转化赋权改革之际,通过梳理国家及地方层面实施赋权改革的现状,检视其实施困境,是推动高校和科研单位实施科技成果转化不可或缺的组成部分。

一、职务科技成果赋权定义及类型廓清

“赋权”并非固有概念,其脱胎于职务科技成果共有制和混合所有制,特指单位和职务科技成果完成人在科技成果转化中的权利划分,而赋权改革中的赋权即是指赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权,具体为:

(一)科技成果所有权赋权

谈及科技成果所有权赋权,首先需要从法律视角廓清科技成果所有权定义及范围。综观我国现行法律规范体系,并无关于科技成果所有权的明确界定。那么该等背景下,“科技成果所有权=科技成果+所有权”的概念等式成为当前政策研究中较为常见的理解与释明方式。

对此,有观点认为上述概念等式实际运用了司法机关将已有的类似法律规则援引适用至相关案件的类推适用方法,但类推适用具有严格的限制,即实行法定主义的领域不得类推适用,而所有权作为物权的一种,应严格适用物权法定主义,故未经法律直接规定不得通过约定或政策规定创设所有权的形式,进而科技成果无法套用所有权规则。[2]但本文认为,科技成果所有权使用“所有权”的表述,应理解为其具有类似于所有权的占有、使用、收益和处分的权利。同时,综合《中华人民共和国促进科技成果转化法(2015修正)》(以下简称“《科技成果转化法》”)第二条规定:“本法所称科技成果,是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果”,则科技成果所有权包括:专利权、计算机软件著作权、植物新品种权、集成电路布图设计权、技术秘密等知识产权;专利申请权及虽不属于法定的知识产权客体,但对有价值科技信息、科技知识的所有权;及技术的载体,如论文、专著、样机、样品等实物资产所有权。[3]

进一步地,科技成果所有权赋权即是通过高校或科研单位与科研人员签订职务科技成果赋权协议,约定科技成果转化决策机制、收益分配比例等事项,明确转化各方权利和义务,及时办理相应权属变更登记手续,使科研人员成为不同类别科技成果所对应的知识产权权利人、申请人或科技信息及实物资产的所有权人。

(二)科技成果使用权赋权

根据《事业单位国有资产管理暂行办法(2019修订)》第十九条,事业单位国有资产的使用包括单位自用和对外投资、出租、出借和担保等方式。该等背景下,因高校或科研单位职务科技成果属于事业单位国有资产范畴,科技成果使用权既包括自用,亦表现为许可他人实施或将科技成果作价投资、进行质押等,但本文认为,有权实施后者的权利主体应为科技成果的所有权人,在不变更科技成果权属的前提下,科研人员作为使用权人无法行使该等权利。

综上所述并结合《科技成果转化法》第十九条关于“职务科技成果完成人和参加人可根据与高校或科研单位签订的协议进行科技成果转化”的规定,本文认为,科技成果使用权赋权实质上是高校或科研单位赋予科研人员在其创办或兼职的企业中使用该等科技成果并实施转化的权利。

二、我国职务科技成果权属改革的现状

(一)政策层面

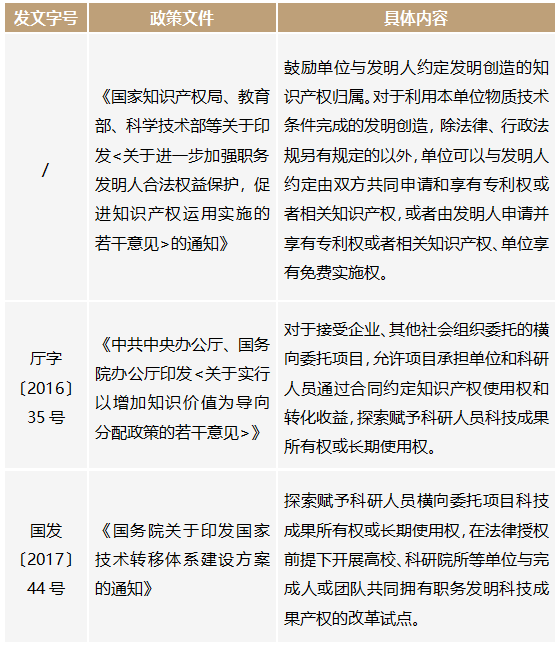

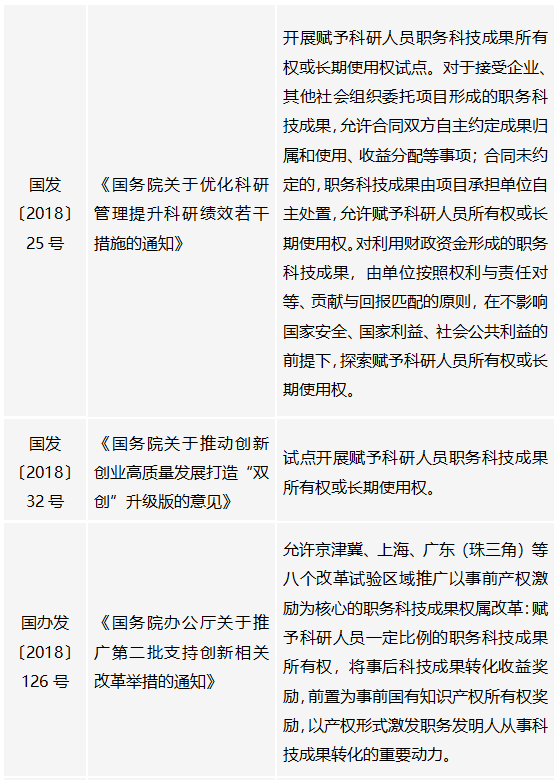

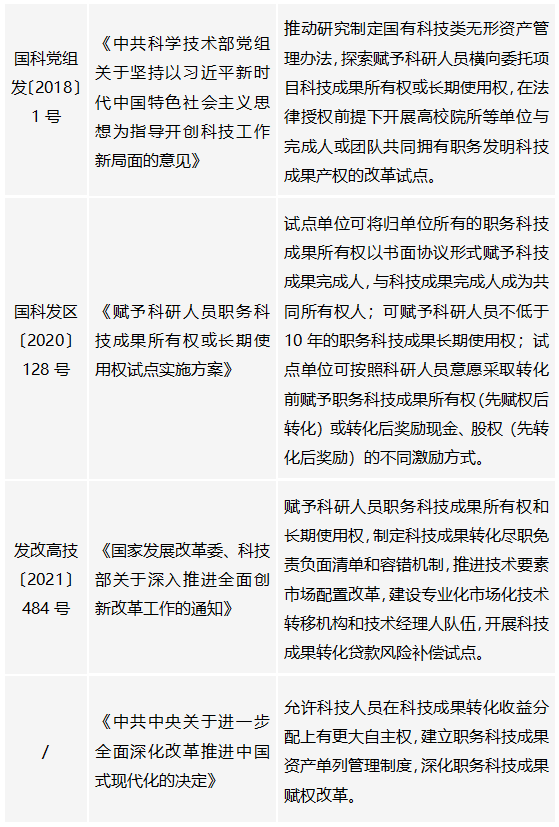

纵观我国职务科技成果权属改革历程,科技成果权属改革大致可以分为以下几个阶段:2011年三权下放改革前,利用财政资金设立的科学项目所形成的科技成果归国家所有,授权单位取得所有权但单位处置受限,且单位应当上缴收益;2011年下放改革后,逐步实现科技成果从单位按额度自主处置至完全自主处置,同时收益从按比例上缴转变至自收自支。期间,2012年提出单位可与科研人员约定知识产权归属,共同申请或享有知识产权;2016年开始探索赋予科研人员横向委托项目所有权或长期使用权;2018年赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权不再局限于横向委托项目;2020年科技部等九部门联合印发《实施方案》,标志着职务科技成果赋权改革从宣示性立场向实操性举措的全面深化。[4]

国家层面关于职务科技成果赋权改革的政策文件

(二)实践层面

在国家及地方层面出台有关职务科技成果赋权改革政策的指引下,我国部分地区为充分调动科研人员技术创新并成果转化的积极性,结合地方实际积极探索职务科技成果赋权改革的方式,并逐渐形成了不同模式,具体为:

职务科技成果混合所有制

该等模式的实践探索最早源于西南交通大学。出于解决本校科技成果转化难问题的考量,西南交通大学自2010年起开始以个案处理方式进行权属关系改革,将部分职务科技成果所有权转让给科研人员,由学校和科研人员共同拥有所有权。上述改革试验取得相应成效并促成数个职务科技成果转化后,开始逐步在全国各地推行,陆续形成了“成都新十条”“武汉黄金新十条”等政策。

目前,职务科技成果混合所有制赋权改革是最为常见且推行范围最广的模式。综合各地政策,职务科技成果混合所有制具有如下特点:一是,通过共同申请或分割确权方式将事后科技成果转化收益奖励前置为事前成果转化的所有权奖励;二是,明确科研人员就职务科技成果按份共有比例通常在70%以上,该等份额内科研人员可共同参与职务科技成果的许可、转让、实施等过程。

让渡职务科技成果所有权

科技成果所有权赋权包括部分赋权和全部赋权,前者即为混合所有制,后者是单位将赋权后保留的科技成果所有权份额再行转让给科研人员,科研人员据此拥有全部所有权,并科研人员将实施该成果所取得的收益按保留比例支付给单位。该等模式最早由湖北省于2014年提出,其在《湖北省高校院所科技成果转化资产处置与收益分配实施细则》中规定,“按照‘荣誉权归高校院所,知识产权归属研发团队’的原则,授予研发团队科技成果知识产权”,但因该政策缺乏上位法及相关部门支持导致其实施范围受限,效果甚微。[5]

就目前上海市赋权改革情况,上海交通大学和华东师范大学等高校均制定了相关政策文件,其中上海交通大学推行的“科技成果完成人实施”模式即为该等模式的典型代表。

赋予职务科技成果长期使用权及其他

该等模式主要涉及的是在不改变职务科技成果所有权归属的前提下仅赋予科研人员长期使用权的实践探索。综合部分地区所出台的政策,均明确赋予科研人员不低于10年的职务科技成果长期使用权,且当科技成果转化效果良好时,亦可延长长期使用权期限。

三、职务科技成果赋权改革困境之检视

(一)合法性的困境:有违上位法关于科技成果权属的限制性规定

《科技成果转化法》第十九条规定,国家设立的研究开发机构、高等院校所取得的职务科技成果,完成人和参加人在不变更职务科技成果权属的前提下,可以根据与本单位的协议进行该项科技成果的转化。

质言之,根据该项规定科研人员进行职务科技成果转化的前提在于不得变更职务科技成果的权属,此处的权属可理解为包括使用权、处置权、收益权。即,高校或科研单位无法通过向科研人员转让、联合他人共同实施等方式进行转化,不能进行混合制变更权属或将国有资产“私有化”。而现有赋权改革模式下,无论是职务科技成果混合所有制中的分割确权,抑或是让渡职务科技成果所有权由科研人员自主实施转化,均与《科技成果转化法》存在冲突,或有违法之嫌。

(二)天然属性制约:国有资产保值增值与权利让渡间的固有障碍

赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权的政策,在逻辑及进路方面虽可实现自洽,但政策目的能否真正实现或仍受制于防止国有资产流失的考量。长期以来,职务科技成果转化难逃国资难题,无论是转让、许可或者作价投资均涉及标的科技成果的评估定价。但相较于其他资产,科技成果价值具有不可预见性,未予转化时恐难以体现其价值,唯有转化才能实现价值甚至于价值最大化,由此,如何评估其现时价值即缺乏统一标准。

因此,实践操作中,单位对职务科技成果价值的判断与市场交易确定价值之间存在鸿沟,单位出于国有资产不流失的考虑,宁可选择不转化,也不愿“低价转化”。[6]否则,一旦定价低或转化失败,就有可能触及国有资产流失的“红线”,且后续的非管理因素对资产的增值保值亦有相当大的影响。综上,国有资产保值增值的天然属性要求无形中给高校或科研单位在科技成果转化套上了紧箍咒。

(三)保障机制缺位:职务科技成果转化的事后激励保障机制缺失

赋权激励绝非签订转化协议之后即可“一赋了之”,其是一项长期性工作。[7]一方面,科研人员成果转化奖励兑现难。《科技成果转化法》第四十四条规定,职务科技成果转化后,由科技成果完成单位对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限。实践中,多数高校或科研单位亦在内部转化管理办法中约定了不同方式下将税后转化收益作为奖励的比例,但针对奖励实施方式、支付安排等未予细化,由此科研人员获取转化奖励往往需要经历多重繁琐程序。另一方面,科研单位获取成果收益对价难保障。现行部分高校或科研单位实施的“赋予所有权+转让+约定收益”模式,科研人员或“先使用后付费”;或赋权时仅需要支付标的科技成果较少的评估价值,且该等价值亦通常约定递延分期支付,待科技成果转让至创业企业并达成约定的条件,如首次公开发行股票、被并购等情形时,创业企业再行支付相应预期收益。显然,该等模式降低了科研人员或初创企业资金投入风险和试错成本,有助于提高科技成果转化的意愿,但于此同时,也不难发现高校或科研单位能否获取、何时能够获取预期收益,或即便达成约定条件的情况下投资人是否愿意支付该等费用,均存在不确定性。

四、职务科技成果赋权改革进路的完善建议

(一)适时修订关于职务科技成果转化的顶层制度

要破除科技成果转化路径所面临的合法性困境,首先需要修订现行法律与之不相适应的规定。具体而言,全国人大常委会分别于2020年和2021年先后修订了专利法和科学技术进步法,其中部分回应了科技成果转化赋权改革的现实需求,具体体现在:《中华人民共和国专利法(2020修正)》第六条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用;《中华人民共和国科学技术进步法(2021修订)》第三十二条规定,利用财政性资金设立的科学技术计划项目所形成的科技成果,在不损害国家安全、国家利益和重大社会公共利益的前提下,授权项目承担者依法取得相关知识产权,项目承担者可以依法自行投资实施转化、向他人转让、联合他人共同实施转化、许可他人使用或者作价投资等。

但现行《科技成果转化法》却依然无法满足职务科技成果混合所有制或全部赋权的诉求,因此,本文认为,应当删除第十九条中关于科技成果完成人和参加人参与科技成果转化必须“在不变更职务科技成果权属的前提下”的条件限制,以与专利法等知识产权法律规定背后的价值取向相统一,为科技成果权属自治清除上位法制约障碍。

(二)贯彻落实尽职免责制度以破除传统观念藩篱

以立法目的作为解释起点与根本遵循,毋庸置疑,科技成果转化法立法目的显然是要通过产权制度设计促进科技成果转化,而非防止国有资产流失;即便其第十九条的制定存在防止国有资产流失之倾向,但该等防范并非要求进行机械化的落实,相较科技成果转化可能造成的国有资产损失而言,将科技成果束之高阁而不予转化产生的损失更为严重。[8]深化职务科技成果赋权改革,首先需要明确科技成果只有转化才能实现价值,不转化其就仅是“陈果”。究其实质,破解“不敢转”的关键在于充分贯彻实施职务科技成果转化尽职免责制度。

根据《国务院关于印发实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定的通知》(国发〔2016〕16号)的规定,科技成果转化过程中,通过技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格的,或者通过协议定价并在本单位及技术交易市场公示拟交易价格的,单位领导在履行勤勉尽责义务、没有非法谋取非法利益的前提下,免除其在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任。进一步地,如何界定“勤勉尽责”?结合《教育部办公厅关于进一步推动高校落实科技成果转化政策相关事项的通知》(教技厅函〔2017〕139号)第七条的规定,在推动科技成果转化过程中,学校各级管理人员依法按照规章制度、内控机制、规范流程开展工作且没有牟取非法利益的,即视为勤勉尽责。

各地在推行上述规定的过程中,应当细化高校或科研单位参与职务科技成果转化业务、管理、服务和决策等活动的成果转化参与人履行勤勉尽责义务的条件,如具体可包括:履行了民主决策程序、信息公示制度、合理注意义务和监管职责;严格依照法律法规规章和单位管理制度执行,不存在牟取非法利益情况等,以此降低相关负责人锐意创新探索的决策风险,营造鼓励创新、容忍失败的创新氛围,从而促进科技成果转化社会效益最大化。

(三)建立健全职务科技成果转化事后保障机制

赋权改革背景下,通过“零门槛费+里程碑支付+收入提成”或“延期支付”等方式支付职务科技成果许可或转让费,诚然有利于提高科研人员主动实施科技成果转化的意愿和动力,但综合科技成果资产固有的不确定性属性并转化过程中的影响因素难以预测,科技成果转化的风险较高。由此,建立健全赋权改革事后保障制度很有必要。

一方面,为保障高校或科研单位合法权益,可引进金融机构提供增信措施或建立风险防控保障机制。例如,担保机构和保险机构可提供满足实际需求的履约担保或保险产品,为科技型企业履行使用费支付义务承担保证责任或为过程中的相关风险提供保险保障。

另一方面,亦可建立科技成果赋权回收机制。当发生科研人员怠于支付相关费用或怠于实施转化等情形,高校或科研单位可以依据约定收回原有“赋权”,让职务科技成果所有权回归到原始状态,后续再由单位重新布局转化事宜。[9]但该等恢复高校或科研单位完全所有权的职务科技成果后续是否有继续转化的价值,尚需进一步考量。

五、小结

科技成果赋权并非简单的权属分割,其实质是以转化为基础和前提的赋权。深化职务科技成果赋权改革,应当认识到转化是最终目的,赋权只是转化的手段。唯有厘清“转化为主,赋权为辅”的关系并将二者有机结合,发现改革进路中的痛点、堵点并予以破除、解决,方能将职务科技成果从沉睡状态唤醒。

赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革的意义在于为高校或科研单位如何处理自身与科研人员之间的权利义务关系提供多元化的路径选择。当前赋权改革应当允许高校或科研单位秉持着有利转化、有利发展的原则,自主决定科技成果转化的形式,明确不同形式下具体权责内容并建立健全内控机制和事后保障机制,营造鼓励创新、容忍失败的创新氛围,推动职务科技成果转化的效益最大化。

注释引用

[1] 陈静、屈喜琴:《赋权改革试点单位职务科技成果转化收益分配机制优化研究—以江西省为例》,载《科技广场》2024年第3期。

[2] 肖尤丹、刘鑫、肖冰:《论科技成果所有权的法律内涵》,载《科学学研究》2021年第4期。

[3] 吴寿仁:《赋权与否对职务科技成果转化的影响研究》,载《创新科技》2022年第7期。

[4]康治平、付媛、唐旭、肖硕:《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权实施路径探究》,载《中国科技论坛》2022年第3期。

[5] 骆大进、王雪莹、常静:《关于科技成果转化中成果权属问题的研究与思考》,载《中国科技论坛》2019年第10期。

[6] 徐洁:《科技成果转化的制度障碍与消除—以加快建设创新型国家为旨要》,载《现代法学》2018年第2期。

[7] 刘俊、范嘉威:《高校职务科技成果赋权激励的理论逻辑与实施路径》,载《湖北经济学院学报》2024年第2期。

[8] 李政刚:《赋予科研人员职务科技成果所有权的法律释义及实现路径》,载《科技进步与对策》2020年第5期。

[9] 葛章志:《赋权改革背景下职务科技成果共同所有权的行使逻辑》,载《科技进步与对策》2023年第1期。

米玲玲

高级合伙人

专业领域:公司商事;破产与重组;城市更新与房地产

邮箱:michelle.mi@sgla.com

于澜

律师

专业领域:公司商事;国资国企运营与监管

邮箱:lyla.yu@sgla.com

刘旭

律师

专业领域:公司商事;国资国企运营与监管

邮箱:jeremy.liu@sgla.com