引言

教育作为国家的基石,大力实施科教兴国,优先发展教育事业,建设人力资源强国,是党和国家提出并长期坚持的一项重大方针。民办学校,是指国家机构以外的社会组织或者个人,使用非国家财政性经费,面向社会举办的实施教育活动的机构。现行法律对民办学校的界定采取两条标准,即民办学校举办者是国家机构以外的社会组织或者个人,且办学资金来源于非国家财政性经费[1]。根据2018年12月29日生效的《中华人民共和国民办教育促进法》(以下简称《民促法》)第19条,民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校。

民办学校是教育体系的重要组成部分。根据教育部《2022年全国教育事业发展统计公报》,截止2022年年底,全国共有各级各类民办学校17.83万所,占全国学校总数的比例为34.37%;在校生5282.72万人,占全国在校生总数的比例为18.05%。数据背后反映了民办教育在中国教育体系中占有重要的地位,在满足人民群众多样化的教育需求、促进多元化教育格局的形成方面发挥着重要的作用。

然而,近年来由于政策调整叠加市场波动,导致民办学校“退出难”“退出乱”问题愈发凸显。从教培机构暴雷到“公民同招”(民办学校与公办学校同步招生)冲击,再到《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》颁布加码,民办教育行业正经历深度洗牌。如何以科学规范的退出机制代替“自灭式”退出,解决“规范饥渴”和“退出无序”等问题,已成为行业健康发展的关键命题。

一、民办学校退出困境:

为何“自灭式”退出成常态?

投资收益的“三重枷锁”

我国民办教育长期受限于非营利性政策导向,“以学养学、滚动发展”成为民办学校尤其是民办高校的主要办学模式,此种盈利模式缺乏多元且稳定的资金来源,犹如“走钢丝”。此外,教育投资周期长、回报不确定,叠加疫情后家长付费能力下降等情形,导致民办教育资金链断裂风险陡增。一旦盲目投资和扩张,极易导致资金链的断裂,最终企业不得不退出教育市场。

产权模糊下的“进退维谷”

现行法规对民办学校财产权界定模糊,致使独立法人财产权难以落实。一是出资人股权转让权缺乏合理的退出机制,出资人一旦将资本投入到民办学校后,就会被“套牢”,既难以在出资人内部进行权利转让,也难以通过其他法律程序向民办学校以外的第三人转让。二是出资人的剩余财产分配权不足。在现行法律框架未对营利性与非营利性民办教育机构作出明确区隔的制度背景下,《民促法》对于终止办学后的剩余财产处置问题,仅规定“依照公司法的有关规定处理” ,未构建明确的分配机制。这一制度真空不仅加剧了出资人对资产处置的产权焦虑[2],更在实践中衍生出多重负面效应:既可能导致民办教育机构存续期间出资人通过关联交易、利益输送等非正常手段实现财产收益,也容易诱发财务管理失序、过度商业化运作等违背教育公益属性的伦理失范现象。

治理缺失的“隐形地雷”

相较各司其职、相互制衡的现代公司治理结构,《民促法》未对民办学校的权力机构和监督机构作出具体规定,使得民办学校法人治理机构存在“先天不足”的缺陷。此外,家族式管理、举办权和经营管理权分离等情形普遍存在,极易致使学校治理结构失衡,导致学校经营交易成本的增加和办学风险的增大,并在激烈的市场竞争中错失发展良机,以致最终退出市场。

二、破局之道:

四大清算路径全解析

(一)自行清算:体面退场的主动选择

概述

民办学校的自行清算程序,是指办学主体依据《民促法》及相关法律法规规定,在出现法定解散事由时,依法定程序自主发起的退出程序。作为民办教育机构退出制度体系的重要组成部分,该机制具有以下典型特征:首先,在实施主体方面,该程序以民办学校作为主导方,充分体现办学自主权原则。其次,在运行机制上,该制度设计遵循市场规律,通过市场化运作实现教育资源的优化配置。再次,在行为属性上,该退出模式具有显著的自愿性和主动性特征,办学主体基于自主意志作出退出决策,区别于强制清算等被动退出方式[3]。

从制度价值角度考量,自行清算程序具有双重优势:其一,通过简化法人治理程序,降低制度性交易成本;其二,通过保障办学主体的自主选择权,促进民办教育资源的动态优化和合理流动。这种内生型的市场退出模式,不仅符合民办教育发展的市场化需求,也为构建多元、灵活的民办学校退出制度提供了重要实践路径。

适用

《民促法》第十条明确规定:“民办学校应当具备法人条件。”该规定与《民法典》第七十条关于法人清算义务的条款形成制度衔接,即“法人解散的,除合并或者分立的情形外,清算义务人应当及时组成清算组进行清算。”在此基础上,《民促法》第五十八条进一步细化规定:“民办学校终止时,应当依法进行财务清算。民办学校自己要求终止的,由民办学校组织清算......”

结合《民促法实施条例》及地方立法实践(如上海、浙江、海南等地规定),自行清算的具体适用情形可概括为以下几种情形:(1)依章程规定终止并经审批机关批准;(2)决策机构决议终止且获核准;(3)办学许可到期且无实际办学行为;(4)其他非强制性终止情形。

(二)强制清算:司法介入的强制性方案

概述

民办学校的强制清算程序,是指营利性民办学校在出现《中华人民共和国公司法》规定的法定解散事由后,因未依法及时启动清算程序,经相关权利人申请,由人民法院依法介入并主导的司法清算程序。该程序主要适用于采用企业法人组织形式的民办教育机构,其核心特征在于司法机关的强制性介入。在具体实施过程中,人民法院依法指定清算组成员,组成清算组全面负责清理学校资产、清理债权债务、处置剩余财产等工作。该程序作为被动型的退出程序,体现了司法机关对民办学校退出秩序的规范与监督,旨在保障债权人合法权益,维护教育市场秩序的稳定运行。

适用

根据《民促法》的制度设计,营利性民办学校可依法采用公司等企业法人组织形式。基于此法律定位,该类民办学校在符合相关条件下可适用《公司法》关于强制清算的规定。但需要强调的是,营利性民办学校适用强制清算程序须同时满足以下两项法定要件:一是存在法定解散事由。依据《公司法》第一百八十条之规定,公司解散事由具体包括:(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;(二)股东会或者股东大会决议解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;(五)人民法院依照本法第一百八十二条的规定予以解散。二是未出现资不抵债情形。若民办学校同时符合破产清算与强制清算的适用条件,根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法〔2019〕254号)第117条确立的裁判规则,应当优先适用破产清算程序。该条规定明确指出:"债务人同时符合破产清算条件和强制清算条件的,应当及时适用破产清算程序实现对债权人利益的公平保护。债权人对符合破产清算条件的债务人提起公司强制清算申请,经人民法院释明,债权人仍然坚持申请对债务人强制清算的,人民法院应当裁定不予受理。"

(三)指令清算:行政强监管的利剑

概述

民办学校指令清算是一种特殊的清算制度,其法律依据仅见于《民促法》,而《民法典》、《公司法》等民商事法律中并未对其作出相应规定。这一制度的特殊性体现在以下三个方面:首先,从适用主体来看,指令清算制度专门适用于民办学校这一特定类型的法人组织,不适用于其他市场主体;其次,从启动条件来看,该制度以民办学校存在法定撤销事由为前提,需经审批机关作出撤销决定后启动;最后,从程序特征来看,其核心在于审批机关的主导作用,既包括作出清算指令的行政决定权,也包括组织清算的具体实施权。

这种制度设计的特殊性源于民办教育事业的公益属性,体现了国家对民办教育机构退出过程的特别监管要求。审批机关通过指令清算制度,可以确保民办学校终止过程中的教育资产处置、师生权益保障等事项得到妥善安排,从而维护教育事业的稳定发展。

适用

《民促法》第五十八条明确规定:“民办学校终止时,应当依法进行财务清算……被审批机关依法撤销的,由审批机关组织清算……”,这一规定在《校外培训机构财务管理暂行办法》中得到进一步细化:“机构应当依法配合审批机关开展清算工作”。由此可以明确,指令清算制度适用于所有因"被审批机关依法撤销"而终止的民办教育机构。

审批机关启动指令清算程序的具体情形,主要针对民办学校违反相关法律法规,情节严重或造成严重后果的情形。通过系统梳理相关法律规定,可将适用情形归纳为以下六类:1.民办学校被责令停止招生;2.民办学校被责令停止办学;3.民办学校被责令停业整顿;4.民办学校被撤销登记;5.民办学校被吊销办学许可证;6.民办学校被撤销招生资格。

(四)破产清算:最终风险化解的兜底方案

概述

民办学校破产清算,是指当民办学校作为债务人丧失清偿能力,无法偿还到期债务时,经法定主体申请,由法院依法宣告其破产,并通过变价分配全部财产以实现债权人公平受偿的法律程序。

这一制度具有双重法律效果:在债权债务关系层面,通过财产分配彻底终结民办学校与债权人之间的债权债务关系,实现了“债务一揽子解决”;在市场主体资格层面,通过完成法人资格注销程序,达成了“主体彻底退出”。这种终局性处理方式既保障了债权人公平受偿权益,也有助于维护教育市场秩序稳定。

适用

《民促法》第五十条规定:“……对于因资不抵债无法继续办学而被终止的民办学校,应当向人民法院申请破产清算。”而根据《最高人民法院关于对因资不抵债无法继续办学被终止的民办学校如何组织清算问题的批复(2020修正)》则对此细化为:“依照《中华人民共和国民办教育促进法》第十条批准设立的民办学校因资不抵债无法继续办学被终止,当事人依照《中华人民共和国民办教育促进法》第五十八条第二款规定向人民法院申请清算的,人民法院应当依法受理。人民法院组织民办学校破产清算,参照适用《中华人民共和国企业破产法》规定的程序,并依照《中华人民共和国民办教育促进法》第五十九条规定的顺序清偿。”因此,民办学校申请破产清算仅限于资不抵债无法继续办学而被终止的情形。

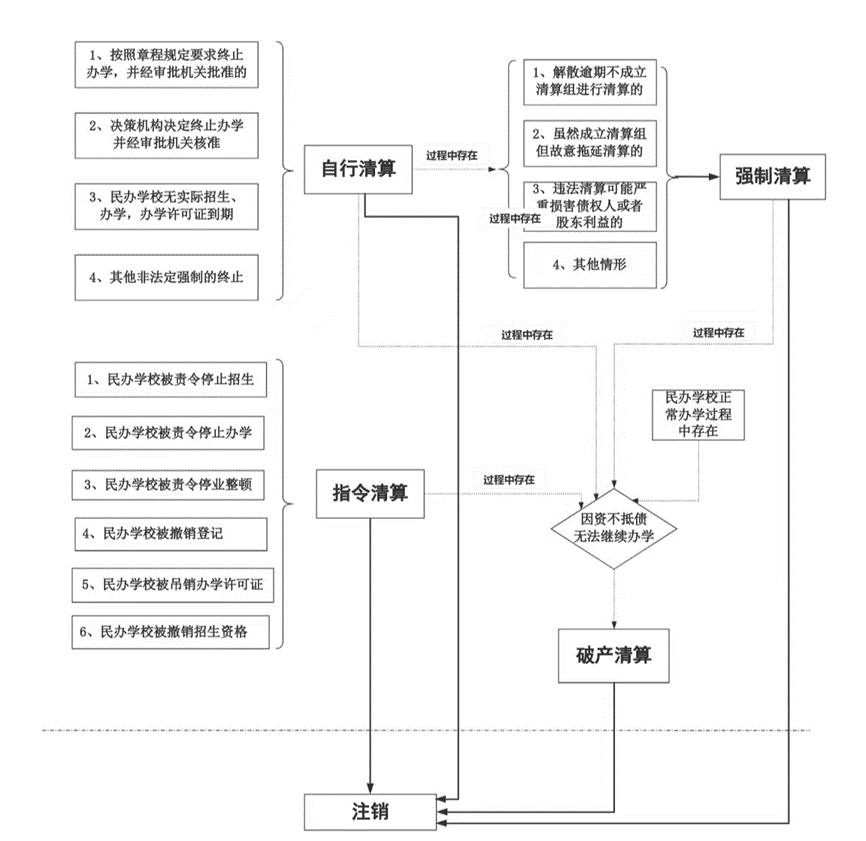

(五)四种清算路径的动态衔接与闭环体系

民办学校的清算路径根据终止情形和程序障碍呈现动态衔接关系。自行清算由学校主动发起,适用于章程终止、决策终止、无实际办学或非法定强制终止等情形;若清算中因解散逾期未组清算组、拖延清算或违法操作损害利益,则转为强制清算。指令清算则由行政机关直接触发,针对被责令停招、停办、撤销资质等处罚情形,独立于学校意愿。而无论是自行清算、强制清算还是指令清算,一旦发现学校存在资不抵债无法办学的情形,均将转入破产清算,通过司法程序处理债务并最终注销法人资格。四种路径中,自行清算与指令清算为初始触发机制,强制清算承担纠错职能,破产清算则作为兜底程序4,共同构成“主动终止—行政干预—司法兜底”的完整闭环,最终实现民办学校的依法有序退出。

三、结语

民办教育不仅是教育体系的重要组成部分,更是满足多元化教育需求的重要力量。民办教育的健康发展离不开科学、规范的退出机制。当前,民办学校面临的"退出难""退出乱"问题,既反映了行业转型期的阵痛,也凸显了制度建设的紧迫性。通过完善自行清算、强制清算、指令清算和破产清算四大路径,构建分类分层、衔接有序的退出体系,确保退出程序既符合市场规律,又兼顾教育公益属性。从“野蛮生长”到“有序退出”,既需要法治利剑斩乱象,更呼唤制度创新疏堵点。唯有构建起“预防——预警——处置——重生”的全周期管理闭环,方能真正实现民办教育行业的凤凰涅槃、健康发展。

受篇幅限制,本文暂未对各清算路径展开系统性论述。基于实证研究的科学要求,笔者拟在后续研究中结合司法案例展开类型化分析,以期为构建民办教育机构退出机制的操作范式提供支持。

最后,本系列文章为2021年度上海市民办教育“民智计划”项目研究成果,侯丽君、蒋冰逸两位对本文亦有学术支持及贡献。

注释与参考文献

注释

[1] 参见劳凯声:《民办学校分类管理的问题及其解决途径[J]》,载于教育学报,2016,12(05):3-13.

[2] 董圣足.关于民办高校法人财产权的思考——基于45所民办院校法人财产状况的调查分析[J].教育发展研究, 2007, 29(014):1-5.DOI:10.3969/j.issn.1008-3855.2007.14.002.

[3] 张利国.民办学校退出法律问题研究[D].西南政法大学[2025-05-20].DOI:CNKI:CDMD:1.1014.160272.

[4] 郭炜华.对利用非财政性国有资金举办的学校的破产清算制度的探究[J].东南大学学报:哲学社会科学版, 2018(S1):4.DOI:CNKI:SUN:DNDS.0.2018-S1-005.

参考文献

[1] 王烽.谈营利性与非营利性民办学校分类管理问题[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版, 2010(3):3.DOI:10.3969/j.issn.1001-6597.2010.03.003.

[2] 董圣足.民办学校破产清算若干问题探析[J].复旦教育论坛, 2008(2):4.DOI:10.3969/j.issn.1672-0059.2008.02.013.

[3] 曾志平.论民办学校的法律地位与法人治理结构的完善[J].教育学术月刊, 2008(6):5.DOI:CNKI:SUN:YANG.0.2008-06-020.

[4] 杨挺.教育投资主体多元化背景下的学校产权规范分析——以公立转制学校为例[J].中国教育学刊, 2004(6):4.DOI:10.3969/j.issn.1002-4808.2004.06.002.

胡娇

合伙人

专业领域:破产与重组;公司商事;争议解决。

邮箱:jiao.hu@sgla.com