长期以来,某些犯罪分子在国内非法获得巨额财产后,遁逃他国,以为从此高枕无忧,尽享太平。事实虽非尽然,但客观上追捕犯罪分子及追回赃款赃物的难度极大,因此,应当尽快健全此类追索机制,否则公平正义不彰,不法之士纷纷效仿。

在中国人首选的移民目的国中,美国、英国、加拿大和澳大利亚备受青睐,对于犯罪分子也是如此。因此,在本系列文章中,笔者将就如何对四国进行海外赃款赃物追索分别进行介绍。本文主要针对我国跨国追赃制度以及赃款赃物流入美国后的追赃途径,后续每一国家将单独成篇。

一、跨国追赃现状及路径总述

我国国内及国际社会对于赃款赃物并无统一表述或定义,我国《刑法》《刑事诉讼法》及学界的定义均存在一定差异。而国际层面,部分表述为“proceeds of crime”,《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及世界银行与联合国毒品和犯罪问题办公室所共同草拟的《资产追回手册》(Asset Recovery Handbook,“《手册》”)则表述为“stolen assets”。

本文主要探讨犯罪所得财产的跨国追索路径问题(以下简称“跨国追赃”),本文所述的“赃款赃物”指的是犯罪分子的犯罪所得,对于犯罪工具、追赃过程中是否涉及孳息、资产转化物等方面的学理及实务问题暂不详细讨论。

(一)跨国追赃制度框架

我国主要通过签订双边刑事司法协助条约、参与涉及追赃司法协助的国际公约以及通过外交途径个案协作的方式进行跨国追赃。

我国国内法律法规

我国已经颁布《缔结条约程序法》《反恐怖主义法》《反洗钱法》《引渡法》《国际刑事司法协助法》等国内法律法规,用以对接跨国司法协助。

目前我国追赃罪名仍主要集中在贪腐案件(此类案件中,国家为受害人)及重大群体性经济犯罪(如集资诈骗、非法吸收公众存款案),相对而言,如果是受害人较为单一的财产类犯罪,追赃成本较高、外国执法资源优先级较低,因而公示案例较少。

重要国际条约

我国参与的司法协助类公约包括《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》《联合国反腐败公约》《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》《关于从国外调取民事或商事证据的公约》等。

司法实践中,资产追索国往往通过策略性选择关联罪名(如资金侵占类罪名、权力滥用类罪名、赃款处置类罪名等),进而适用相关公约、双边条约及各国管辖权法律。以下就前述罪名涉及的主要公约做简要介绍。

-《联合国打击跨国有组织犯罪公约》:旨在预防和打击跨国有组织犯罪的国际公约,涉及部分关于赃款赃物的处理条款,包括对犯罪所得没收和扣押的规定、没收事宜的国际合作等。

-《联合国反腐败公约》(“《反腐公约》”):旨在预防和打击腐败犯罪、增强国际合作的国际公约,对洗钱、资产追回及国际合作等内容均进行了较为详尽的规定,并且明确设置了直接追回机制和通过没收的间接追回机制。

双边司法协助条约

截至2024年9月,我国已与88个国家签署双边司法协助条约,与60个国家签订《引渡条约》,与18个国家签署移管被判刑人条约。基于两国的谈判及协商内容,双边条约的具体规则存在区别,但主要内容均涵盖协助范围、联络机关、调取证据及保全财物的要求、请求内容形式、执行要求与流程等方面。

我们将在个别国别的追赃路径探寻中,就双边条约中两国间的具体协助内容进行介绍及分析。

(二)跨国追赃途径

国家间刑事司法协助

国家间的刑事司法协助包括协助调查刑事案件、安排证人作证、没收程序、移送涉案人员等。从国际实践及中国与外国间签订的刑事协助双边条约中所约定的协助范围上看,“承认与执行刑事判决”通过对于人身刑及财产刑的不同司法协助散见于赃款赃物的归还及移送在押人员等内容中。针对财产刑部分,国际通常表述为“没收裁决”(confiscation order)。目前中国与外国间已经建立起相对标准化的“承认与执行刑事判决”流程。

根据我国国内法,我国法院应当层报最高人民法院,经最高人民法院审核同意后交由有关对外联系机关及时向外国提出请求;而我国办案机关则应当制作刑事司法协助请求书并附相关材料,经所属主管机关审核同意后,由对外联系机关及时向外国提出请求。具体外联机关根据我国与有关国家、地区签订的双边条约确定。

实践中,资产流入国可能基于“双重犯罪原则”或“一事不再理原则”拒绝执行判决。前者指的是当犯罪行为未在两国同时达到犯罪标准时,资产所在国有权以未满足“双重犯罪”原则为由拒绝承认与执行;后者则是在追赃过程中,当资产流入国已经就同一犯罪行为判决/签发没收令后,资产流入国可能因管辖权冲突拒绝承认与执行。

犯罪分子在资产流入国的犯罪行为往往为洗钱罪或移民欺诈(而非在中国已经完成的犯罪),本质为同一人进行的不同的犯罪行为,不属于“不再理”事项。实际上,我国办案机关总结出“异地追诉”的办案方法,针对外逃人员触发资产流入国的犯罪行为,协助该国对其提起刑事诉讼。

异地追诉分为境内的犯罪识别侦查及准备工作和境外的司法协助两大方面,前者需要办案机关研判犯罪分子行为在被请求国法律下触发的罪名,并完成侦查及证据搜集工作;而后者(也即涉及国际司法协助的境外措施方面)主要指请求国通过司法/外交途径向被请求国举报犯罪分子的犯罪行为。该过程中,两国办案机关可进行更高效的证据材料的跨境交流,进而更有效地推动资产流入国司法机关的刑事审判工作。同时,我国可以更好地对接及协助完成犯罪分子在资产流入国完成服刑后的遣返流程,并以受害人的名义主张赃款赃物的权利。异地追诉作为一种特殊但有效的国际司法合作形式,是我国中央纪委监察部认可的五大追逃方式之一。

受害人在境外的救济途径

相较于流程更长更复杂的国际司法协助,受害人通过在资产流入国的刑事报案及民事诉讼,能够更迅速地锁定赃款赃物,并且在诉讼过程中通过保全财产的方式冻结、查封相关资产,防止犯罪分子进一步转移犯罪所得。

首先,受害人可通过在资产流入国进行刑事报案,并由当地警方立案调查。值得注意的是,尽管各国在刑事管辖权的规定上存在一定差异,但若犯罪分子并非资产流入国国民、且已经在资产流出国完成犯罪行为,多数国家对于资产流出国发生的犯罪并无管辖权,建议受害人针对洗钱罪等罪名提起刑事报案。

此外,受害人还可以在资产所在国提起合同、物权或侵权诉讼等民事诉讼。民事诉讼的举证证明标准较低,但缺乏公权力机关侦查财产线索,需受害人自行调查犯罪分子住所地信息等基础内容。针对公职人员贪腐类的犯罪,《反腐公约》肯定了受害人为国家时,可通过物权或侵权等民事诉讼获得救济。许超凡案中,中国银行即作为受害人,在犯罪财产所在地提起民事诉讼、并申请财产保全,最终追回部分财产。但是当国家作为民事诉讼主体时,需要选择合适的机关主体、同时放弃主权豁免。考虑到中国始终坚持“以管辖豁免为原则,不豁免为例外”,目前尚未看到中国政府作为原告的报道。

(三)跨国追赃的现状与挑战

从2014年7月公安部部署的缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行为“猎狐行动”到2015年4月中央反腐败协调小组发布“百名红通人员”名单追捕外逃人员,中国的跨国追赃力度及能力都在不断提升。截至2024年,“猎狐行动”已追回赃款近490亿元人民币;“百名红通人员”行动已追回赃款666.2亿元人民币。截至2024年9月,我国年均办理国际刑事司法协助请求300多件,累计成功引渡回国400余人。根据《中国纪检监察报》报道,仅2025年1月至7月底,中央纪委国家监委国际合作局已追回赃款225亿元。

当然,与乔建军案(“百名红通人员”第3号)、 高山案(中国银行哈尔滨河松街支行原行长)、许国俊案(中国银行开平支行案关联人)动辄上亿甚至上百亿人民币的外逃资产相比,追回财产仍然很少。目前,我国的跨国追赃工作仍面临诸多挑战:

第一,追赃高度依赖中国警方和资产流入国警方及其他司法部门的执法意愿和执法能力,而执法意愿又受到中国和这些国家的外交关系及所签订的国际条约的影响。而中国警方及其他行政机关在国际追赃方面的体制及投入也会直接影响追赃的成效。

第二,赃款赃物的隐匿及性质转化。一方面,赃款赃物的获取及转移方式往往较为隐蔽,存在通过地下钱庄、赌场、投资款等方式隐蔽出境或是以现金形式直接携带出境(蓝天格锐案中,犯罪分子将赃款购置比特币,并携带电脑出境),需要侦查机关就转移路径进行全面详细的调查取证;另一方面,犯罪分子往往将转移后的财产通过购买房产、持有信托基金、隐名持有离岸公司股权等方式将犯罪所得“洗白”。在实务操作中,资产流入国办案机关会开放第三人对案涉资产的权利主张通道,具体的权利认定及处置标准(如第三方取得是否为善意、第三人是否能够合法保留财产或可以从变卖款中优先受偿等)则应当根据当地法律判断。

毫无疑问,赃款赃物转向境外后,其存在形式及是否涉及第三人权益等均存在巨大不确定性,要求受害人及司法机关尽快采取相关措施,以防财产的进一步隐匿或流失。

二、美国追赃路径分析

美国因有保护私产的法律体系、华人社区庞大、金融体系复杂,成为外逃人员转移犯罪所得的主要目的地国。实践中,犯罪分子往往通过在当地购买房产、开设企业等方式转化资产,并利用当地法律程序逃避赃款追回。

(一)国家间刑事司法协助

协助内容

中美主要依据《中美关于刑事司法协助的协定》、《反腐公约》等双边条约及国际公约进行刑事司法协助,内容包括执行查询、搜查、冻结和扣押证据的请求以及在没收程序中提供协助等。

美国负责跨国追赃事宜的主要机构是美国司法部刑事局洗钱和资产追回处(AFMLS)、美国司法部刑事局国际事务办公室(OIA)、司法部联邦调查局(FBI)和国土安全部移民及海关执法局国土安全调查处(HSI)。根据《美国资产追回工具及程序:国际合作之实用指南》(U.S. Asset Recovery Tools & Procedures),当犯罪可能在美国同样构成能导致财产没收的犯罪时,美国可依据双边条约或国际公约执行财产没收请求。

流程

当中国资产追索时,应当由中国司法部通知美国司法部长或美国司法部长指定的人(“美国中央机关”)赃款赃物相关情况。若美方对此具有管辖权,则经美国主管机关审核适当性并作出裁决后,由美国中央机关通报我国司法部。就刑事判决的承认与执行而言,美国一般不对外国刑事判决进行实质性审核,仅审查管辖权、程序正当性等方面。

中方在美的资产追回流程包括中方提供基本犯罪情况及犯罪行为的可接纳证据、确定赃款赃物所在位置、证明赃款赃物与犯罪行为之间的因果关系、美方扣押或冻结赃款赃物、退回和处理没收资产多个环节,具体如下:

(1)证明犯罪行为:资产流出国需要向美国法院提供相应证据,以腐败犯罪为例,证据应当说明腐败行为及涉及官员与机构。

(2)确认犯罪所得:资产流出国需要证明隐匿在美国的资产系犯罪分子的犯罪所得。资产流出国可通过非正式请求及正式请求两大途径,协助调查在美财产线索。前者包括中方警察与检察机关/执法机关的直接沟通、从业者调查网络等渠道;后者则是通过双边条约或公约,要求美国提供强制性协助。特定情况下,美国可基于长臂管辖对涉及美国金融体系的犯罪行为行使管辖权。

(3)扣押或冻结资产:包括执行外国限制令、以外国控告为基础的暂时性扣押或冻结和美国检察官代表外国向美国法院申请限制令。我国法律体系中并无“限制令”概念,笔者倾向认为其对应我国查封扣押赃款赃物的保全裁定。值得注意的是,美国仅承认和执行审判机关的财产保全命令,对于我国公安机关及检察机关作出的限制性保全可能不予处理。而“暂时性扣押或冻结”指美国依据外国指控及证据,进行的为期30天的限制令(可延期)。最后一种情况较为罕见,请求国必须提供足够的证据及相关法律法规,此时即便请求国未对该行为提起控告,美国也可以采取限制措施。

(4)没收资产:美国可以通过行政没收、民事没收和执行外国没收判决三种方式没收犯罪所得,笔者将在下文详细介绍。

(5)退还和处理追回资产:当美国对犯罪资产进行扣押/没收后,一般在扣除办案成本等费用后,以一定比例返还资产流出国(即资产分享制度),具体比例则需两国进行协商。

(二)受害人的救济途径

刑事诉讼

实践中,转移赃款赃物往往被认定为“隐瞒、掩饰财产的非法来源”,且使用银行或金融系统往往被认定为“转移至美国”,因此,洗钱行为的开始地、通过地及结束地法院均对犯罪分子具有管辖权。需要注意的是,刑事犯罪中涉及犯罪资产的识别追查及冻结的调查程序并非自动启动,通常需要第三方(如受害人律师)提出请求。

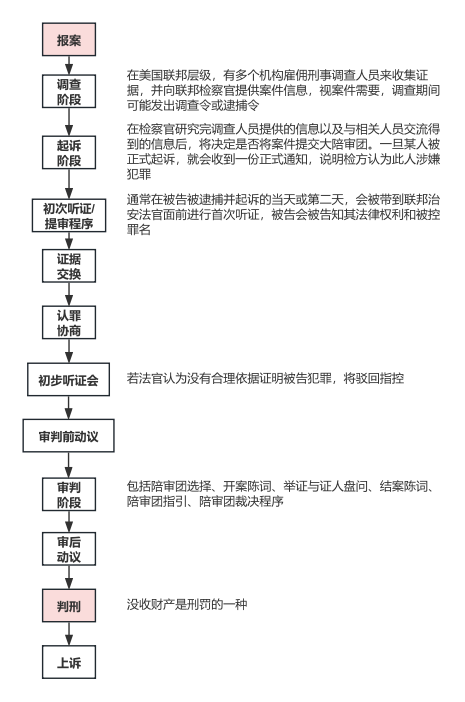

具体而言,美国联邦当局报案及刑事程序如下:

刑事案件中的财产没收中,美国允许没收因犯罪所得衍生的财产,并采用追溯规则帮助识别账户中的非法资金。但涉及第三方所有权,法律判断会更加复杂。原则上,受害人无法对抗善意第三人(包括已经支付了合理对价的财产受让人),仅在特定情况下(如第三方参与洗钱、欺诈等行为,或无法证明该财产来源的合法性时),政府可以没收该财产。

特别地,美国存在“行政没收”(administrative forfeiture)、“民事没收”(civil forfeiture)、“刑事没收”(criminal forfeiture)三种不同的没收方式,对应不同的法律基础及法律程序,前述流程图中的“没收财产”属于在刑事定罪后的刑事没收行为,而行政没收及民事没收均针对犯罪“财产”且独立于刑事程序。其中,行政没收通常针对价值较低的财产,无需法院判决,若经政府公告后无人提出异议即可执行;而民事没收一般在州或联邦法院提起,以财产为被告,若该财产直接或间接源于犯罪,即可进行没收,善意第三人可在程序中主张权利。

民事诉讼

民事诉讼的案由更加灵活,受害人可根据犯罪行为、美国民事管辖规定以及可被支持的诉请,拟定针对性的诉讼策略。

从程序上看,美国法律并未限制受害人同时采取刑事及民事救济途径,但实务中,因民事诉讼可能对刑事诉讼产生干扰(如,对被告自证其罪等问题产生妨碍),刑事案件往往会优先审理。

从管辖法院上看,受害人可根据犯罪分子所在地、犯罪所得所在地、被告与某一地区的特别联系等确定管辖法院。为确保民事诉讼顺利立案,受害人需要先行调查犯罪分子住所地、犯罪所得所在地等信息。立案后,受害人方可通过法院申请流程从美国金融机构和部分第三方获取相应信息。值得注意的是,美国具有州法院和联邦法院的双重司法体系,涉及欺诈类民事诉讼一般由州法院予以管辖,且各州实体法律存在差别,对于民事诉讼的诉讼时效也存在差异,因此,建议受害人在获取犯罪分子基础信息后,尽快通过境外律师采取行动。

从执行上看,联邦法院会根据各州法律执行强制措施,主要为扣押令(Garnishment)和资产查封(Asset seizure),法院可跨州执行非管辖法院范围内财产。

(三)典型案例

许超凡案:原中国银行广东省开平支行行长许超凡与共犯勾结贪污挪用了银行近5亿美金。2001年许超凡逃往美国,通过与妻子复婚获得美国绿卡,期间与共犯转移赃款超40亿人民币。就此,中方向美国请求协查许超凡逃匿地点、出入境及金融交易记录,同时请求冻结扣押其在美资产等。后美国根据中方证据材料及请求内容,提供了前述信息及记录、并启动刑事扣押和民事没收。司法协助中,中方提供证据材料约15万页,组织证人6位。2004年,美国就许超凡涉敲诈勒索、洗钱、国际转移赃款,以及护照和签证欺诈判罚,并于2009年返还犯罪所得4820万美元。

三、总结

综上所述,我国可以依据国际条约请求美国行政及司法机关予以协助,而受害人可以向美国警方报案,或在美国提起民事诉讼。在此背景下,我国行政机关或受害人可以考虑委托中美律师共同提供服务,合作进行跨境追赃行动。

李新立

合伙人

专业领域:争议解决;公司商事;涉外商事

邮箱:david.li@sgla.com

曾邱圣

实习律师

专业领域:争议解决;公司商事;涉外商事

邮箱:qiusheng.zeng@sgla.com